정부가 21일 이낙연 국무총리의 담화문 발표와 함께 검경 수사권 조정 합의문을 공개했다. 애초 예상대로 검경 사이를 수직 관계에서 수평적 협력관계로 재정의하면서 검찰의 수사지휘권을 폐지했다. 경찰에는 모든 사건에 대한 1차 수사권과 종결권을 부여했다. 이 조정안은 앞으로 국회 사법개혁특위로 넘겨져 입법 논의가 진행될 예정이다. 그동안 역대 정권에서 여러차례 수사권 조정 논의가 있었으나 검경의 합의안이 만들어져 국회로 넘겨진 것은 처음이란 점에서 의미가 크다. 이번 조정안이 검찰의 주요 인지수사 기능을 그대로 두는 등 완벽한 수사권 조정과는 거리가 있는 게 사실이다. 그럼에도 국민의 인권 보호와 수사기관 개혁을 위한 최소한의 조처라는 데는 이론의 여지가 없다. 반드시 입법화돼야 하는 만큼 국회 사개특위는 물론 모든 의원들이 무거운 책임감을 느껴야 한다.

이번 조정안이 입법화되면 경찰은 수사 과정에서 검찰의 지휘·간섭 없이 독자적으로 수사해서 형사처벌 여부를 결정할 수 있다. 기소할 만한 사건은 검찰로 송치하지만 그렇지 않은 사건은 스스로 무혐의 종결 처리(1차 종결권)할 수 있다. 다만, 여기에 적잖은 통제·보완장치를 두었다. 사건을 불기소 처리할 경우 결정문과 사건기록등본을 검찰에 통지해 검사가 위법·부당하다고 판단하면 재수사를 요청할 수 있게 했다. 고소·고발인이나 피해자가 있는 경우 이들에게 통지해야 하고 이들이 이의신청하면 사건을 검찰로 넘겨야 한다. 여기에 경찰 내부에 수사심의위를 두어 반기별로 모든 불송치 사건의 타당성을 심의하도록 해 ‘삼중의 보완장치’를 만들었다. 수사권 행사에는 반드시 사법적 통제가 따라야 한다는 지적을 반영한 것인데, 그 바람에 경찰에는 ‘절반의 수사권’만 주어진 결과가 됐다.

검찰로서는 기존의 수사지휘권을 잃었으나 보완수사 요구권 등 일정한 통제 기능은 유지하게 됐다. 기소 의견으로 사건이 송치된 뒤 필요할 경우 경찰에 보완수사를 요구할 수 있고 정당한 이유 없이 이에 불응하는 경찰관의 직무배제나 징계를 요구할 수 있다. 불송치 경우에도 경찰에 재수사를 요청할 수 있다.

전반적으로 경찰은 조건이 많이 붙긴 했으나 1차 수사·종결권을 확보하고 검찰과의 수평적 관계라는 ‘명분’을 얻었다고 평가할 만하다. 반면 검찰은 재수사나 직무배제·징계 요구권 등 경찰에 대한 일정한 통제권을 확보하고 인지수사 기능은 거의 그대로 유지해 ‘실리’ 면에선 크게 잃은 것은 없는 셈이다.

그러나 검경의 조직이기주의나 권한 배분보다 국민의 인권 보호라는 관점에서 수사권 조정을 봐야 한다. 이번 조정안은 검찰과 경찰에서 두번 수사받는 일이 없어야 한다는 당위와, 그렇다고 경찰에 모든 수사를 맡기기엔 아직 이르다는 우려를 절충한 결과물이다.

앞으로 자치경찰제 추진과 수사·행정경찰 분리 문제, 국가수사본부의 위상과 중립성 문제를 비롯해 고위공직자범죄수사처와 검찰의 권한배분 문제 등 남은 과제가 적지 않다. 이제 국회가 더이상 발목 잡지 말고 수사권 조정과 검찰개혁 논의를 서둘러야 할 때다.

![<font color="#FF4000">[단독]</font> ‘MBC 자회사 주식’ 이진숙, 이해충돌 심사 중에 재허가 관여](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0416/53_17447824908067_20250416502368.webp)

![[사설] 한덕수 ‘월권 지명’ 효력정지, 당장 철회하고 사죄해야](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0416/53_17448025888514_20250416503888.webp)

![[단독] 홍준표 쪽-명태균 1억원 돈거래 정황…“김영선 선거비용 5천”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0415/53_17446987298565_20250415502731.webp)

![검찰독재정권 2022.05.10~2025.04.04 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0404/53_17437558978226_20250404503237.webp)

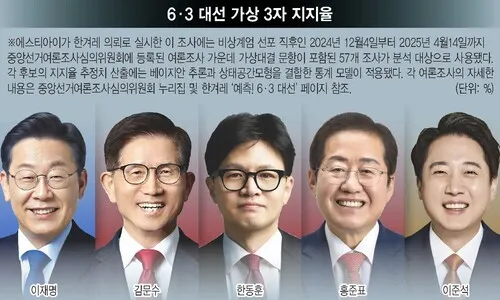

![<font color="#00b8b1">[뉴스 다이브]</font> 검찰개혁 밑그림 밝힌 이재명과 ‘반명’만 외치는 국힘 주자들](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0416/53_17447841587991_20250416502555.webp)