줄잇는 ‘묻지마 범죄’ 대책 어떻게

일반인보다 범죄확률 높지 않지만…

○ ‘묻지 마 범죄’와 정신질환 함께 증가

정신질환으로 인한 범죄는 최근까지 끊이지 않고 발생하고 있다. 5월 발생한 서울 수락산 살인사건 용의자 김학봉 씨(61) 역시 정신질환으로 처방을 받았다는 사실이 경찰 조사에서 드러났다.

동아일보 취재팀이 ‘묻지 마 범죄’를 유발할 수 있는 정신질환자 추이를 분석한 이유다. 2005년에 비해 2015년 충동조절장애 환자 수는 5배, 공황장애 3배, 분노조절장애와 조울증 환자는 2배가량 증가했다. 또 공황장애, 정신분열병, 조울증, 분노조절장애, 망상장애 순으로 환자가 많았다. 정신질환이 증가한 이유는 △드러나지 않았던 국내 정신질환자가 파악됐을 가능성 △사회의 스트레스가 커진 점 등으로 분석됐다.

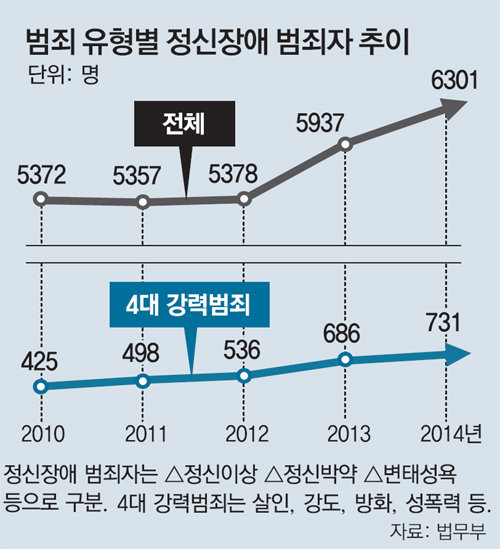

정신질환과 관련된 범죄도 계속 증가하는 추세다. ‘2015년 범죄백서’(법무부)에 따르면 범죄를 저지른 정신질환자는 2006년 4889명에서 2014년 6301명으로 8년 새 28.9% 증가했다. 살인, 강도, 방화, 성폭력 등 4대 강력범죄를 저지른 정신장애 범죄자 비율 역시 2010년 7.9%에서 2014년 11.6%로 높아졌다. 일반 범죄자 중 강력범죄자 비율이 1% 내외인 점을 감안하면 무척 높은 수치다.

한국 사회 전반의 환경이 정신질환 범죄로 이어지는 ‘격발장치’로 작용한다는 분석도 있다. 치열한 경쟁, 실직, 양극화 등으로 인한 사회에 대한 분노→집단주의 정서→자신과 타인의 비교→‘불평등하다’는 피해의식→잠재적 분노 폭발이란 과정이 정신질환자에게 더욱 선명하게 나타날 수 있다는 것. 의학계에서는 사회 전반에 깔려 있는 울분이 특별한 사건으로 촉발된 뒤 폭력으로 나타나는 ‘외상 후 울분장애’라는 현상을 최근 활발하게 연구 중이다.

○ 정신질환자의 ‘전조 증상’ 파악이 핵심

정신질환이 모두 범죄와 연결되는 것은 아닌 만큼 신중한 접근이 필요하다는 목소리도 높다. 이수정 경기대 범죄심리학과 교수는 “정신질환자 중 폭력성이 표출되는 경우는 매우 적다. 다양한 요인이 범죄에 영향을 미친다”고 강조했다.

임기영 아주대 정신건강의학과 교수는 “치료 과정의 관리 감독이 제대로 이뤄진다면 인권 침해 문제는 해결할 수 있다”고 설명했다.

김호경 kimhk@donga.com·김윤종 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

[단독]정무수석 “국민 눈물 있는곳 계셔야” 尹 “알겠다”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

변사인 줄 알았는데…부패한 시신서 칼자국 발견한 경찰

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

檢, 김영환 지사 16시간 조사…궁평지하도 통제 안한 경위 추궁

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0